Le bavardage : vérité entendue ou vérité appropriée ?

Contre le bavardage

Par Pr Paul Zahiri

Introduction

Il arrive qu’une simple question, posée avec justesse, ouvre un espace de pensée où ressurgissent les fondements mêmes de notre rapport au monde. Ainsi, un jeune ami doctorant en philosophie — qui travaille sur Martin Heidegger, ce philosophe allemand auquel j’ai moi-même consacré ma thèse — m’interrogea récemment sur un mot que l’on croit connaître :

« Que signifie pour vous, professeur, le mot “bavardage” ? »

Ce mot, si banal en apparence, est en vérité un concept profond, central dans la pensée heideggérienne, mais aussi d’une actualité brûlante dans une époque saturée d’opinions, de slogans, de contenus. J’ai tenu à lui répondre directement, et je reproduis ici ma réponse, sans y toucher, comme point de départ d’une réflexion plus large sur le statut du langage, de la compréhension, et de la vérité.

Le texte du professeur (intégral)

Un jeune ami doctorant en philosophie, qui travaille sur Heidegger, le philosophe allemand sur lequel j'avais moi-même soutenu ma thèse, et qui m'a en haute estime, m’a demandé ce que j’entendais par le mot "bavardage"?

Le concept de "bavardage" est en fait la désignation d'un mode détérioré, et impropre, de la langue et de la parole.

De prime abord, et le plus souvent, l’homme règle sa compréhension des choses, et du monde, sur de l’exprimé déjà préétabli. Accompagné de ses corolaires que sont la curiosité, et l’équivoque.

Le bavardage n’a pas ici un sens péjoratif, mais tout simplement descriptif, en tant que le discours des "ouï-dire" et des "on dit". Conformes à la compréhension commune toujours déjà incluse dans le langage.

Le discours est compris, sans que l’on juge nécessaire de s’en approprier la compréhension originelle, et originaire. On se contente de ce qui sera relaté, redit, répété, et propagé dans la coexistence de l’être-en-commun. Où il devient autoritaire, du genre : c’est vrai parce qu’on l’a dit à la radio et à la télévision. C'est vrai parce qu'on l’a écrit dans les journaux, c’est vrai parce qu’on l’a lu dans tel livre, ou sur Internet.

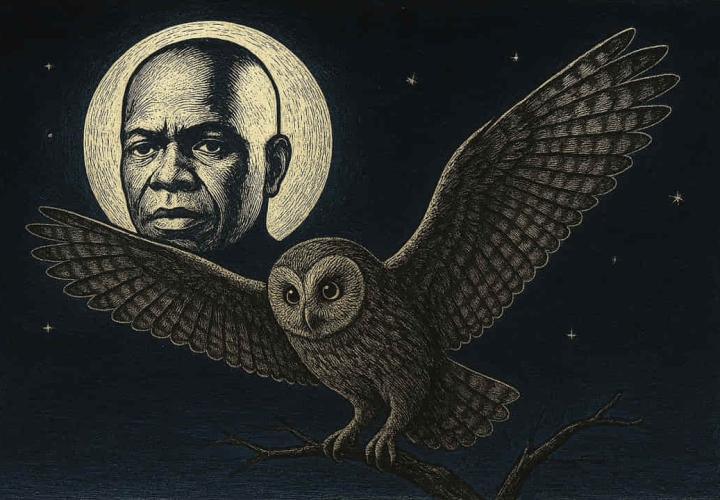

Le bavardage, c’est l’art de tout comprendre, de tout savoir, sans appropriation propre, tel un perroquet.

Il est très difficile de se soustraire du bavardage, parce que toute compréhension commence avec lui.

Même les plus instruits, les plus cultivés, parmi nous, ne peuvent s'en exonérer. Ce que nous commençons par savoir a d'abord une provenance dans le bavardage.

Alors qu'une compréhension véritable ne peut précisément réussir que contre le bavardage.

Exégèse : Le "bavardage" comme condition et obstacle

Dans cette formulation dense, la pensée heideggérienne du bavardage (Gerede) est déployée dans toute sa complexité. Loin d’être une simple critique du bavard, ce terme renvoie à un mode de langage impersonnel, préfabriqué, où la parole n’est plus le lieu de la vérité, mais le canal de ce qui est déjà dit, entendu, répété.

L’homme y règle sa compréhension sur de l’exprimé déjà préétabli. Il ne pense pas encore, il répète. Il ne comprend pas encore, il accepte. Ce qui circule dans le langage n’est pas le monde, mais un écho collectif de ce que le monde serait censé être. Ce discours repose sur des sources externes d’autorité : médias, livres, rumeurs — et s’impose d’autant plus fortement qu’il semble aller de soi.

Heidegger identifie ici trois caractéristiques du bavardage :

- La curiosité, non comme soif de savoir, mais comme distraction constante, consommation d’inédit ;

- L’équivoque, c’est-à-dire un usage flou et ambigu du langage, sans clarification rigoureuse ;

- La répétition impersonnelle, où la vérité devient une fonction de la diffusion : « c’est vrai parce que tout le monde le dit ».

Le paradoxe : toute compréhension commence dans le bavardage

Ce que souligne le professeur Zahiri, c’est que nul ne peut éviter le bavardage. Il est la condition initiale de toute connaissance : ce que nous savons au départ, nous l’avons entendu, lu, absorbé sans recul. Le bavardage est donc à la fois nécessaire et dangereux : sans lui, pas d’entrée dans le monde ; avec lui seul, pas de sortie de la passivité.

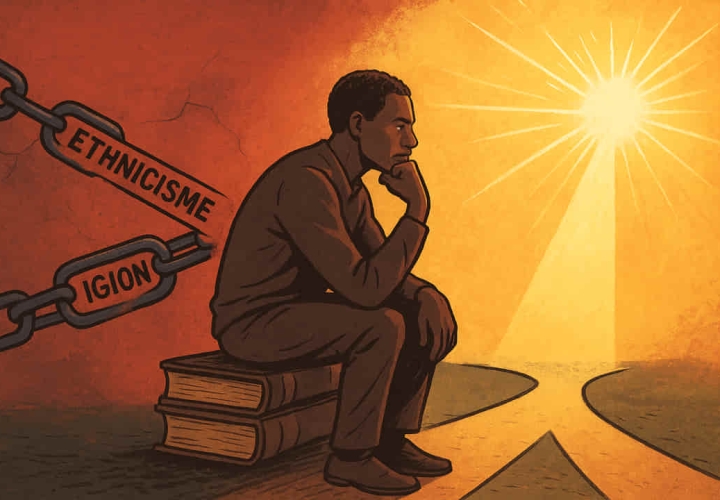

Comprendre véritablement, c’est donc entrer en conflit avec ce que l’on croit déjà comprendre.

La pensée philosophique, mais aussi toute recherche authentique de vérité, suppose une rupture avec les "on dit", une appropriation personnelle du savoir, un effort de désassujettissement du discours.

Conclusion : rompre sans renier

Il serait vain de vouloir éliminer totalement le bavardage : il fait partie de notre condition humaine. Mais l’acte philosophique commence au moment où l’on cesse de s’en contenter. La parole devient alors une quête, non un simple relais. La vérité se pense, se travaille, s’incarne — elle ne se répète pas.

Le texte du professeur Zahiri, en parfaite fidélité à Heidegger, nous rappelle ceci :

Comprendre commence par entendre, mais se réalise par appropriation.

Nous sommes d’abord tous des perroquets. La tâche est de devenir des penseurs.

Glossaire

Bavardage (Gerede) : Chez Heidegger, forme de langage impersonnel et répété. Mode de discours où le contenu est reproduit sans appropriation ni questionnement.

Curiosité : Désir de savoir sans profondeur ni enracinement. Chez Heidegger, elle mène à la dispersion et à la superficialité.

Équivoque : Ambiguïté des mots dans le langage courant, qui empêche la clarté de la pensée.

Être-en-commun : Concept heideggérien désignant la condition humaine partagée, où les opinions et les discours circulent comme normes implicites.

Appropriation : Acte par lequel un individu s’empare d’un savoir ou d’une idée en la rendant sienne, par réflexion, expérience et confrontation.

Authenticité : Manière d’être où l’on agit et pense à partir de soi-même, en rupture avec le conformisme du "on".

Comments est propulsé par CComment